语文教学永远是一种实验与探寻!之所以想起这样一句话,是因为《月光启蒙》的课堂教学版本听过多个,有成功的,也有不成功的。这次“扬州市二分明月课堂教学竞赛”中的《月光启蒙》,却是成功的。我认为,祁老师的《月光启蒙》教学是一次极有意义的实验与探寻。在几个重要问题上,这次实验有了很好的发现,形成了一些鲜明的特色,给我们以智慧的启迪。

第一,对课堂教学中发挥学生主体性问题的探寻。

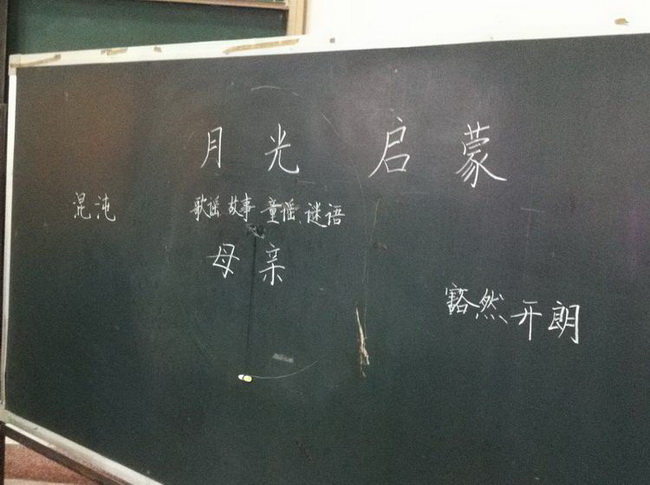

无疑,学生应该是语文教学过程的主体,但究竟如何体现学生的主体性,如何突出学生的主体地位?虽然是一个老问题,但实践中的认识是不一致的,思路也并不清晰。《月光启蒙》教学中学生的学习始终是积极的,主动的,显得愉快,兴奋,十分活跃,常常有智慧的火花迸发,几乎可以说学生已经忘掉了这是在上课,而是一次真诚的无拘无束的对话。学生主体地位的凸显,自然而真实。我揣摩祁老师发挥学生主体性的思路是:让学生处于积极的思维状态,过紧张而有意义的智力生活。“读民谣”、“猜谜语”、“讲故事”、“听歌谣”,将文本还原于学生自己的生活。他不断地刺激学生的思维,让学生的思维永不停歇,他时而抛出问题,让学生比较,让学生讨论,“音韵为什么是芳香的呢?”“我们现在在哪里听这些童谣?”,“而文中的‘我’又是在哪里听的呢?”,“我和文中的‘我’感受一样吗?”而无论是抛出问题,还是比较与讨论,都极具思考价值,蕴藏着挑战性。

我认为,祁老师的教学理念是:“月光启蒙”,教师首先要“启心”,“月光启蒙”的实质就是“启心”,只有走进学生的心灵世界,打开学生的心智之门,学生的思维才能被激发;教学过程中以学生为主体,一定以学生的思维为主体。个人认为,以学生的思维为主体是对学生主体性的深度开发。

第二,对儿童的文学教学特质的探寻。优秀的儿童文学“不仅是小学语文教育的基本内容,而且还应该成为小学语文教育的方法”。所谓教授儿童文学的方法,“主要可以归纳为感性化和趣味化两种方法”。其实,这种感性化、趣味化的儿童文学方法透视着、彰显着儿童文化的特质和力量。优秀的儿童文学作品的教学,在很大程度上影响着、导引着小学语文教学的特质和方法,进而解构那种讲解、分析、训练的教学模式,让学生爱上语文。

值得注意的是,当下——长期以来,文学作品包括儿童文学作品一旦进入教材,一旦成为教材,我们往往按“教材”的思维去对待,忽视了文学的特质及其教学的特点。表现在原始初读时,教师强化了分析,而无意中弱化了想象与欣赏,甚至丢弃,以知识的掌握、意义的分析与追问代替想象、欣赏与创造,剩下的只是知识的骨架,而无“文学”;设计教学时,强化了教学程序,而弱化了作品的内容,因而教学被技术化、程序化;在教学时,强化了讲解,好听一点儿叫有意义地接受学习,但实际上都弱化了对内容的自主感悟。于是,儿童的文学教学枯燥、无味,那种文学的特有的意境和意蕴已远离儿童。显然,祁老师的课堂正在努力改变这种状况。

第三,对阅读教学中读写结合的探寻。

阅读教学中的读写结合是一个重要的命题,也是一道难题。读写结合地好,不仅有利于学生写作水平的提高,而且有利于阅读教学结构和过程的变革。实践中,阅读与写作常常是分离的,甚至是分割的;在一般的读写结合的实验中,写作训练也常常只是作为一个小环节而不是“结合”。当然写作训练作为一个小环节也无可厚非,但是“读写结合”的内涵应当是丰富的,方式应当是多样的,结合的机制应该进一步研究。在这一难点上,《月光启蒙》的教学有一些实验甚至是有一些突破。在《月光启蒙》的教学中,我们不必分清哪里是阅读教学,哪里是写作训练,比如,在揭示课题后,立即进入对课文的解读:“《月光启蒙》主要写了什么?”;在品读“母亲”时,“用词语批注法,写出你读出了一个什么样的母亲?”,可以看见,在这一教学过程中,阅读教学与写作教学,是“你中有我,我中有你”。在最后的教学环节,安排了写作训练,“请用情景交融法,写下你眼中最美的时辰。”因为有过程中阅读与写作联系的铺垫,自然最后的写话效果比较好。

每个人的“面孔”必然与他人的不同。

但是,想拥有别人的“面孔”的人多得很。

如果,这个世界无论什么都是一样的,每个人的面孔都是一样的,每个酒店的服务都是一样的,每辆汽车都是一样的,每位教师的教学方法都是一样的,每个企业的文化都是一样的……那世界将是个什么样子?

幸好,世界不是这样的!

每个人的“面孔”注定不可能一模一样!

优秀的企业都有一张自己的“文化面孔”!

优秀的教师也都有一张自己的“教育面孔”!如孔子的“因材施教”;凯勒的“个性化学习系统”;魏书生的“自主管理”;李阳的“疯狂英语”;邱学华的“尝试教学法”;李镇西的“以人格引领人格,以心灵赢得心灵,以思想点燃思想,以自由呼唤自由,以平等造就平等,以宽容培养宽容” ……这些熟悉的“教育面孔”的确都是他们自己的。之所以这么说,是因为他们提出的教育主张、理念、思想等,虽然有他人的“影子”,但没有被他人的“教育面孔”覆盖,而是自己不断吸收壮大,逐步让自己的教育面孔变得“个性”。但有一点,我们请不要忽视,那就是,他们的“教育面孔”展现出来的一定是对“定律”的遵守前提下的独特的教育和教学!

每种优秀都应该有自己的“面孔”——一种寓共性于个性的“面孔”!